陈川端

缄默的测度:洞穴、彗星与未塌缩之梦

正如陈川端自述:“我失去了梦见宇宙的能力。”然而在展览中,我们看到的是一种执拗的追溯——那颗落进他身体的蓝色陨石从未真正静止,它仍在体内发光,微弱,但持续振动。展览如同一封寄往平行现实的情书,观众将跟随艺术家的镜头,重新发现潜藏在自己记忆深处的宇宙想象。

关于展览

艺术家陈川端的个展《缄默的测度:洞穴、彗星与未塌缩之梦》于2025年10月12日至2026年1月11日登陆上海Fotografiska影像艺术中心。展览将展出其《埃弗雷特笔记》系列摄影作品,构建出一套私密而恢弘的视觉叙事。这不仅是一场影像探索,更是一次穿梭于梦境、宇宙与记忆缝隙之间的精神旅程。

艺术家的创作源于对“梦见宇宙的能力”逐渐消逝的感怀。童年时期,他常在梦中遨游星际,穿越泡泡宇宙,感受引力失衡的飘浮与星体逼近的震撼。然而随着成长,这种近乎通灵的感知力逐渐消失。于是他拿起摄像机,如同一位在意识废墟中考古的写作者,试图重新捕捉那些被现实压薄的幻象。

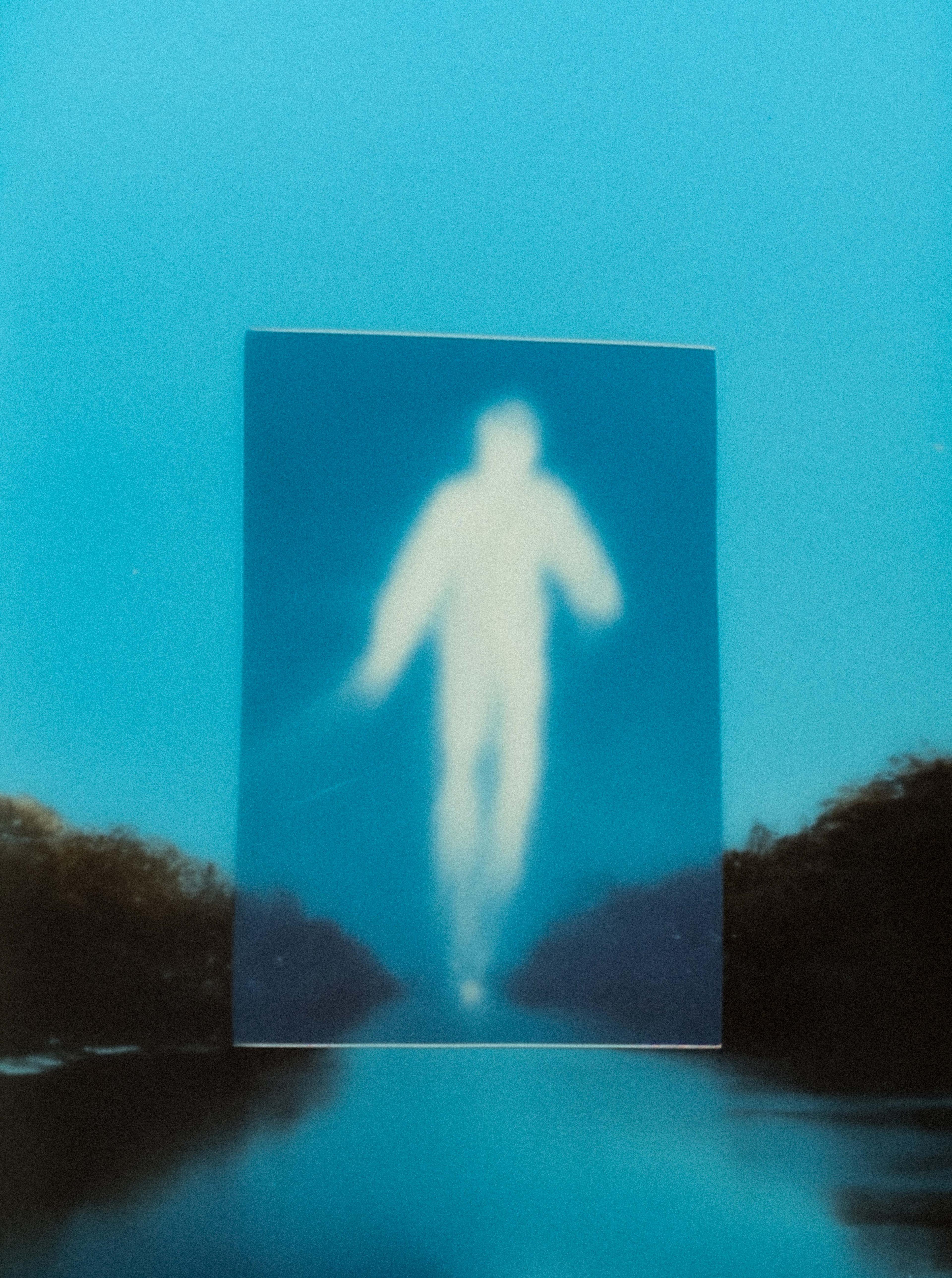

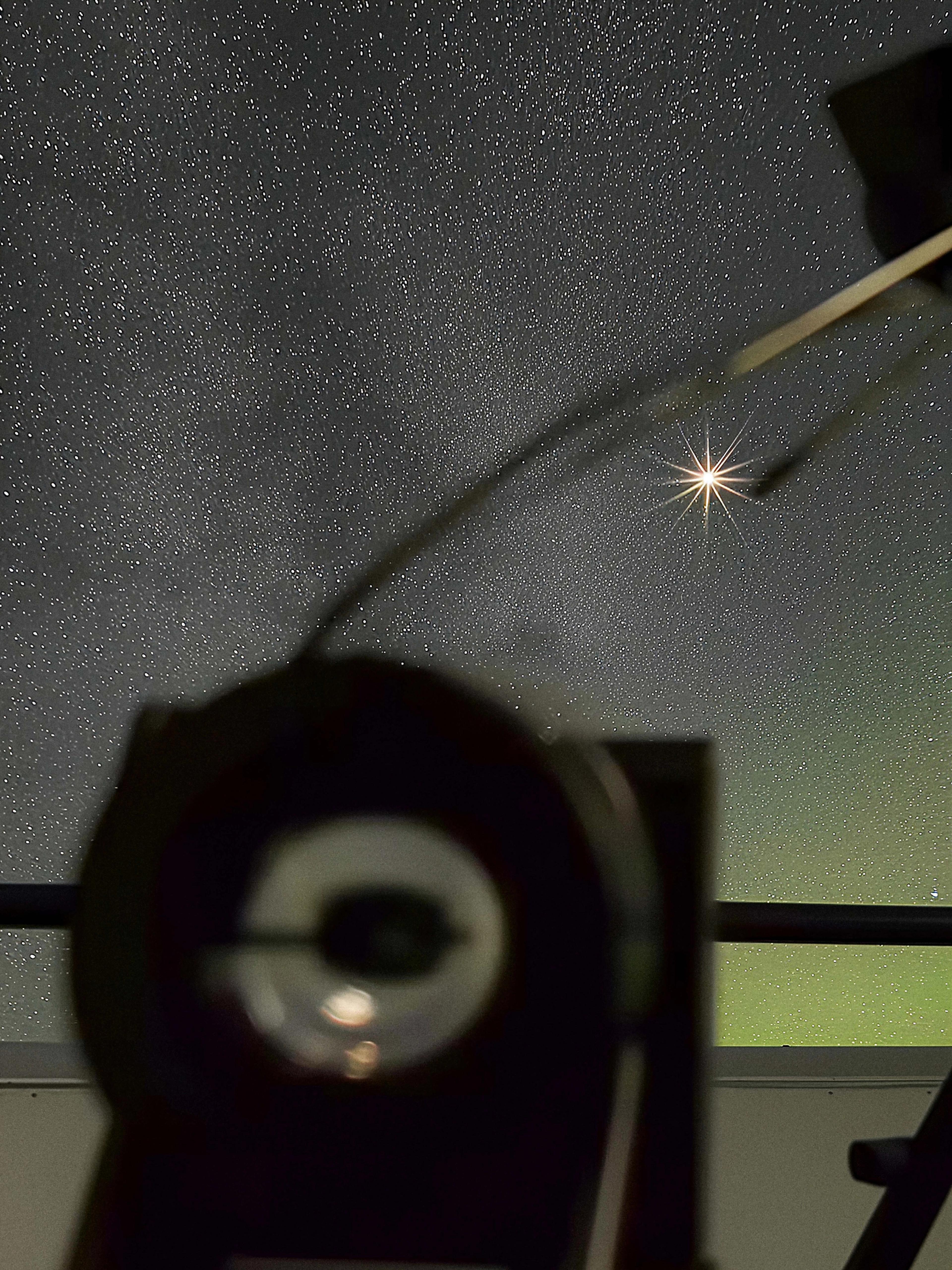

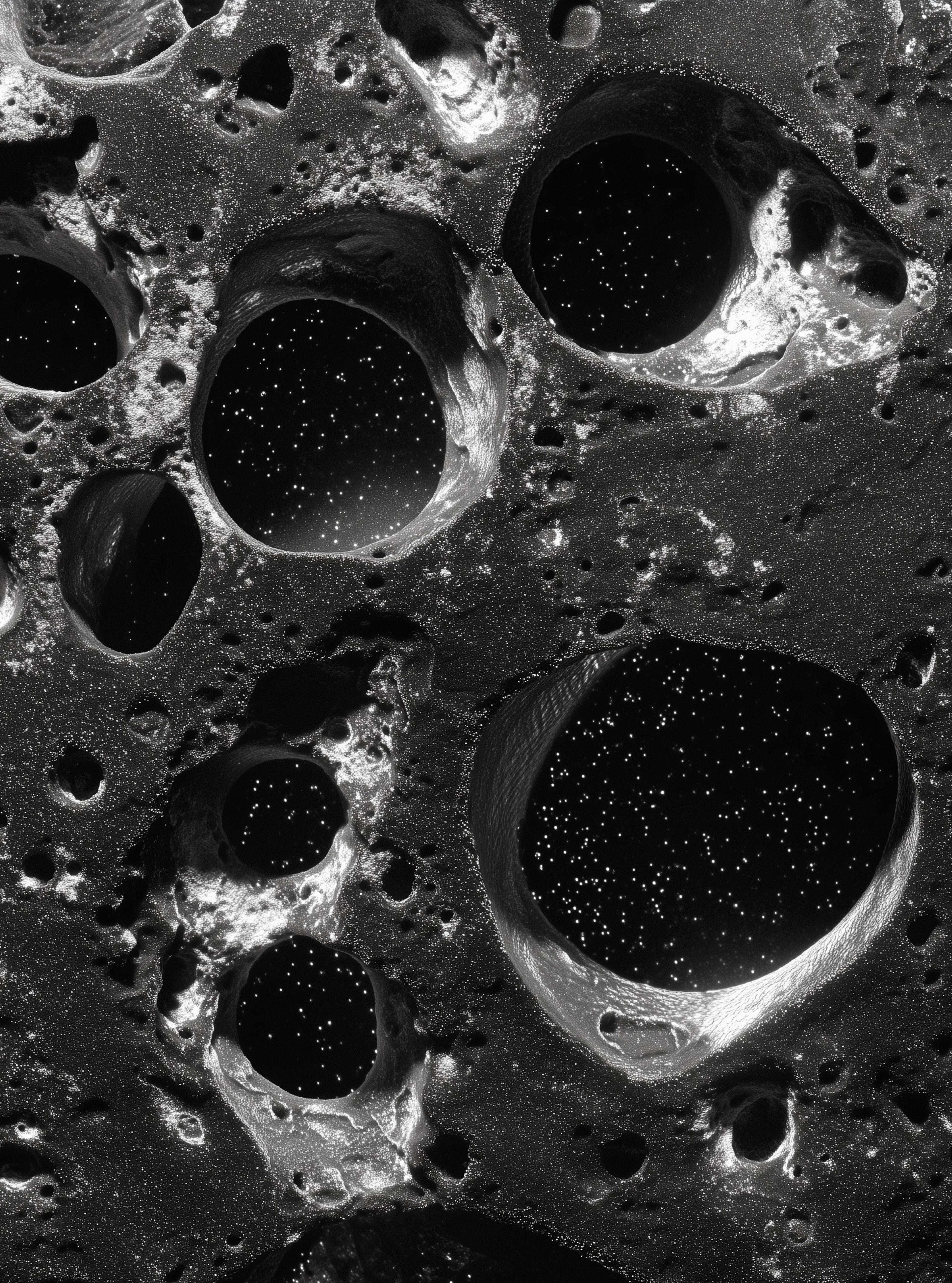

展览围绕三条叙事线索展开:“蓝色彗星的陨石”源自一场被“命中”的梦境——彗星陨石穿透身体,留下温热与静默,如同一场无声的馈赠;“山洞是永恒的黑夜”构建出一片幽邃的异界现场,那里藏着未被命名之声与不可见之光,艺术家渴望与这未知的世界发生联系;“编号84003”则将他学生时代参与行星地质科考的经历转化为影像诗篇,在科学与幻想之间搭建起一道微光闪烁的桥梁。

展览灵感来自于物理学家赫格·埃弗雷特(Hugh Everett III)提出的多元宇宙理论。陈川端藉此隐喻梦的机制:当梦境频率与某一平行宇宙共振,人便得以暂离此时此地,滑入另一重现实。那些未塌缩的可能性,如阿米巴形虫般自由变形,不可测量,却真实存在。

正如艺术家自述:“我失去了梦见宇宙的能力。”然而在展览中,我们看到的是一种执拗的追溯——那颗落进他身体的蓝色陨石从未真正静止,它仍在体内发光,微弱,但持续振动。陈川端不仅是一个影像的造梦者,更是一位在荒野宇宙中寻求真相的侦探。

他在夜空中寻找彗星残迹,在山洞中等待异响降临,在作品里重建一个少年曾亲眼所见、却终被遗忘的星空。展览如同一封寄往平行现实的情书,观众将跟随艺术家的镜头,重新发现潜藏在自己记忆深处的宇宙想象。

关于艺术家

陈川端,以影像与文本作为媒介,起始于个人情感与经历的纪实,关注人与自然的联结与现代生活里的呼告,对自然科学与神秘主义着迷,尤其偏爱虚构的事物。

创作摄影书《Restrained Orders》、《Belly of The Giant Serpent》、《Restorative Topophilia》;入选TOP20·2019 中国当代摄影新锐,第三届中国青年摄影师支持计划-专业组;获2024 三影堂摄影奖(TSPA)大奖,2024小米徕卡影像大赛 组图银奖,图虫 OPEN SEE 评委选择奖。举办个展「旷野呼告 Confessing In The Wild」、「这片土地使我痊愈 Restorative Topophilia」、「克制秩序」、「无根据颂」等。

2019年毕业于北京师范大学,获比较教育学硕士学位,现作为教育工作者 / 艺术家工作并生活在中国,育有两只猫咪。