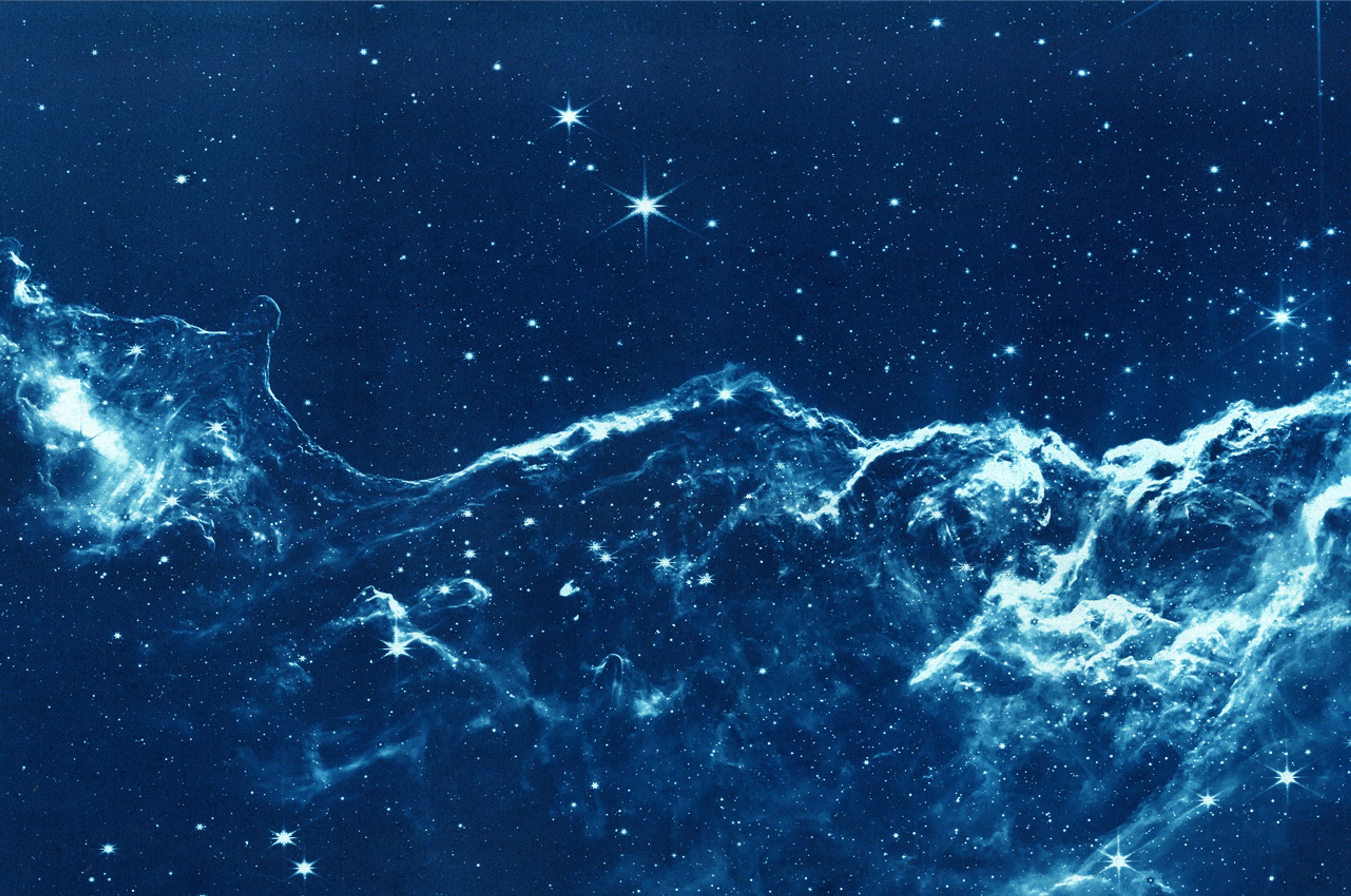

太空

内在的辉光

“看看星空,而不是只看你自己的脚下。尝试去理解你所看到的,并追问宇宙为何存在。保持好奇心。” —— 阿尔伯特·爱因斯坦

数万年来,我们总是仰望星空,探寻天际线之外的奥秘。太空,代表着人类突破极限的渴望、迈向未知的勇气、对星际未来的憧憬,抑或仅仅是对无限景象的静默惊叹。它承载着发现新事物的激动,也映照着关于自身存在的渺小与诘问,人类对宇宙的探索,始终交织着理性的求证与感性的想象。

关于展览

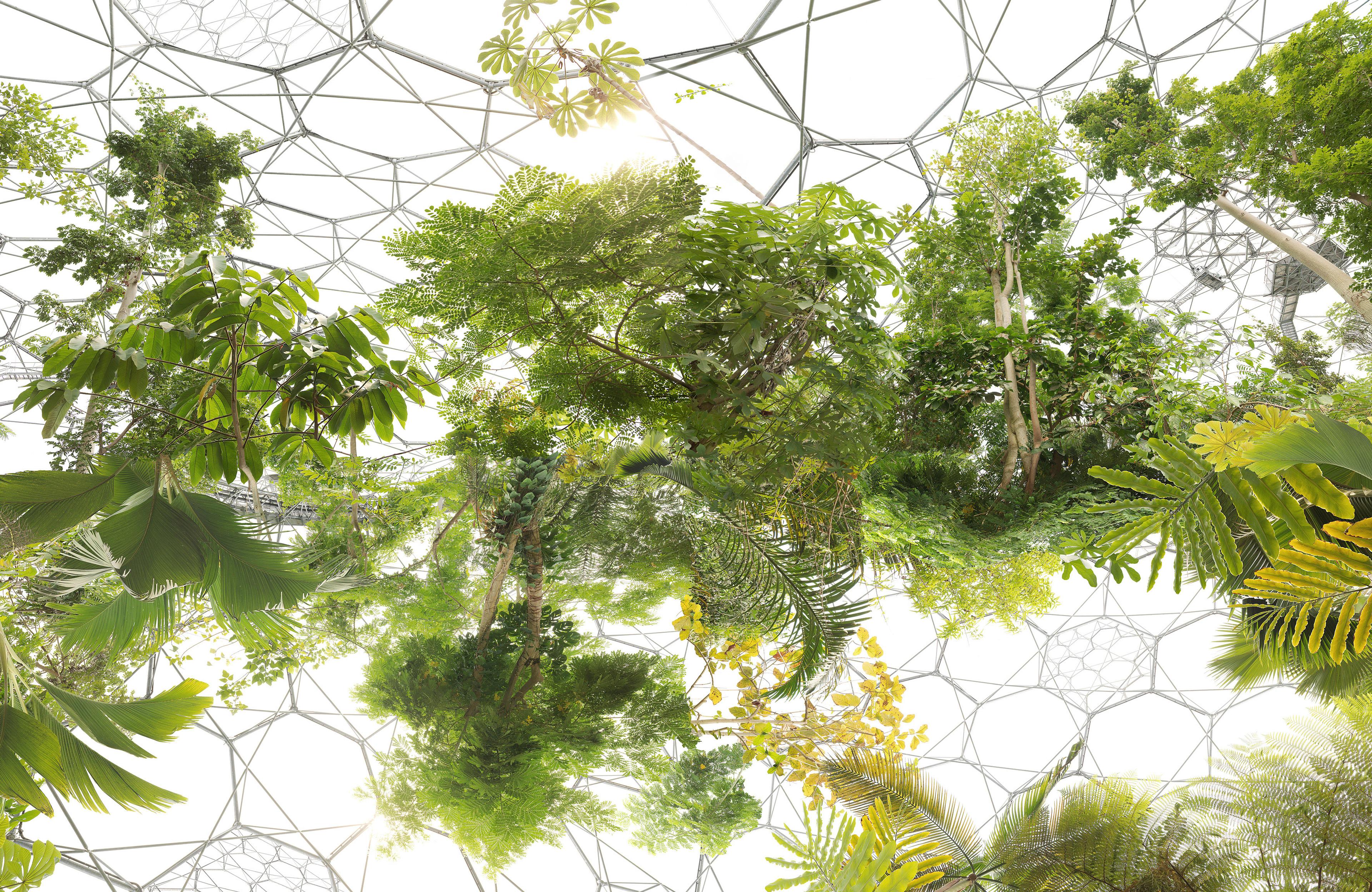

2025年11月12日至2026年3月8日,由 Fotografiska 策划的大型艺术家群展《太空:视觉之旅》自斯德哥尔摩及塔林之后,将以全新版本《太空:内在的辉光》巡展至上海。此次展览由 Fotografiska 全球展览总监约翰·维克纳(Johan Vikner)与独立策展人龙星如共同策划,汇聚全球20组顶尖艺术家,以一场跨越科学与艺术的视觉叙事,邀请观众重新凝视宇宙与人类意识之间那道不可见却永恒的辉光。

太空:内在的辉光

爱因斯坦曾以“内在的辉光”形容人类的感知力——即那种将感知与情感相连,把经验转化为直觉与意义的能力,并且认为若没有这内在的辉光,“宇宙不过是一堆尘土。”

本次展览正是基于此理念,透过艺术家对宇宙的沉思——从古老神话与宗教的回响到未来太空旅行的构想——以摄影、影像、装置等多元媒介,呈现了独具人文视角的宇宙探索图景,并通过三个篇章,层层递进地引导观众完成一场从宏观苍穹到内心宇宙的旅程。

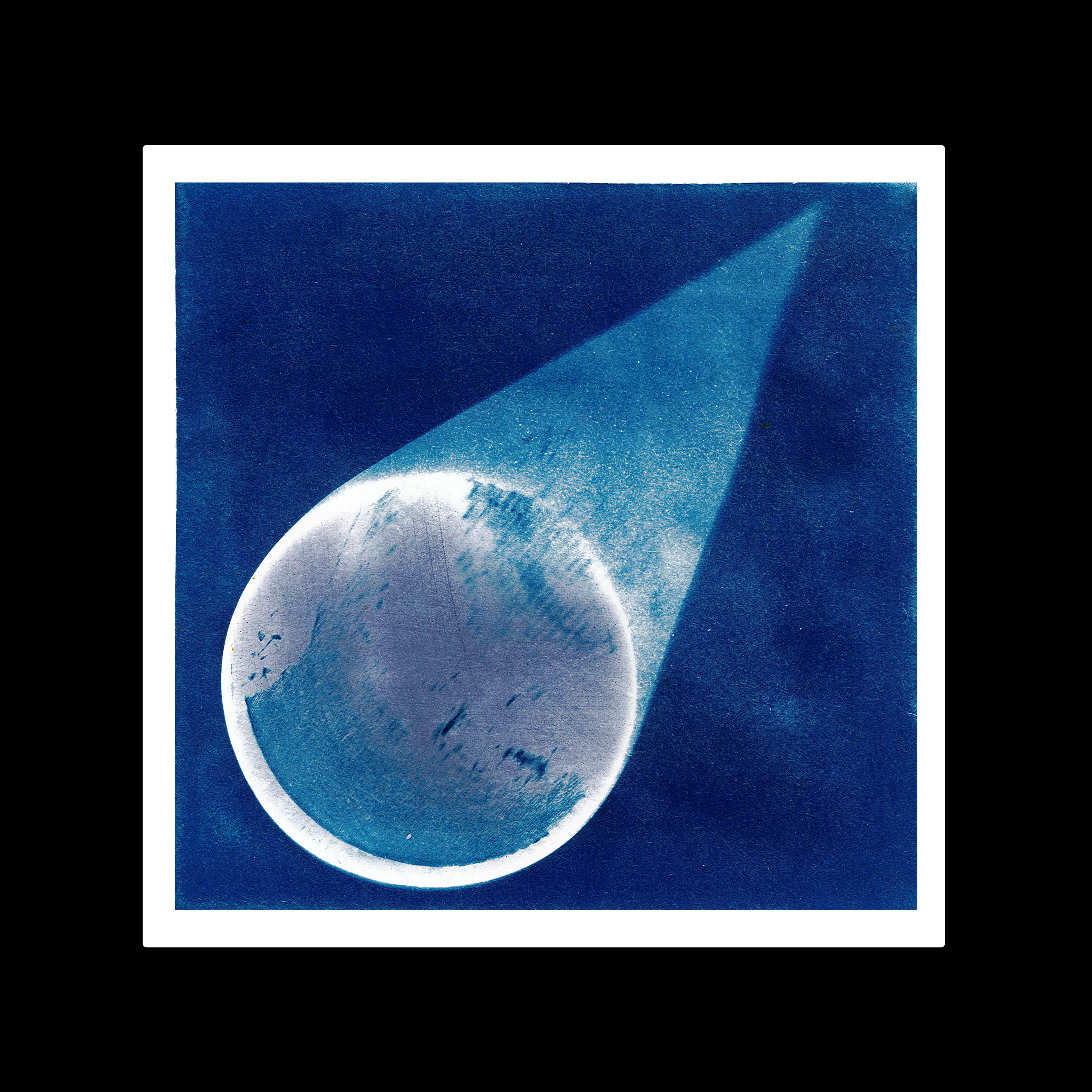

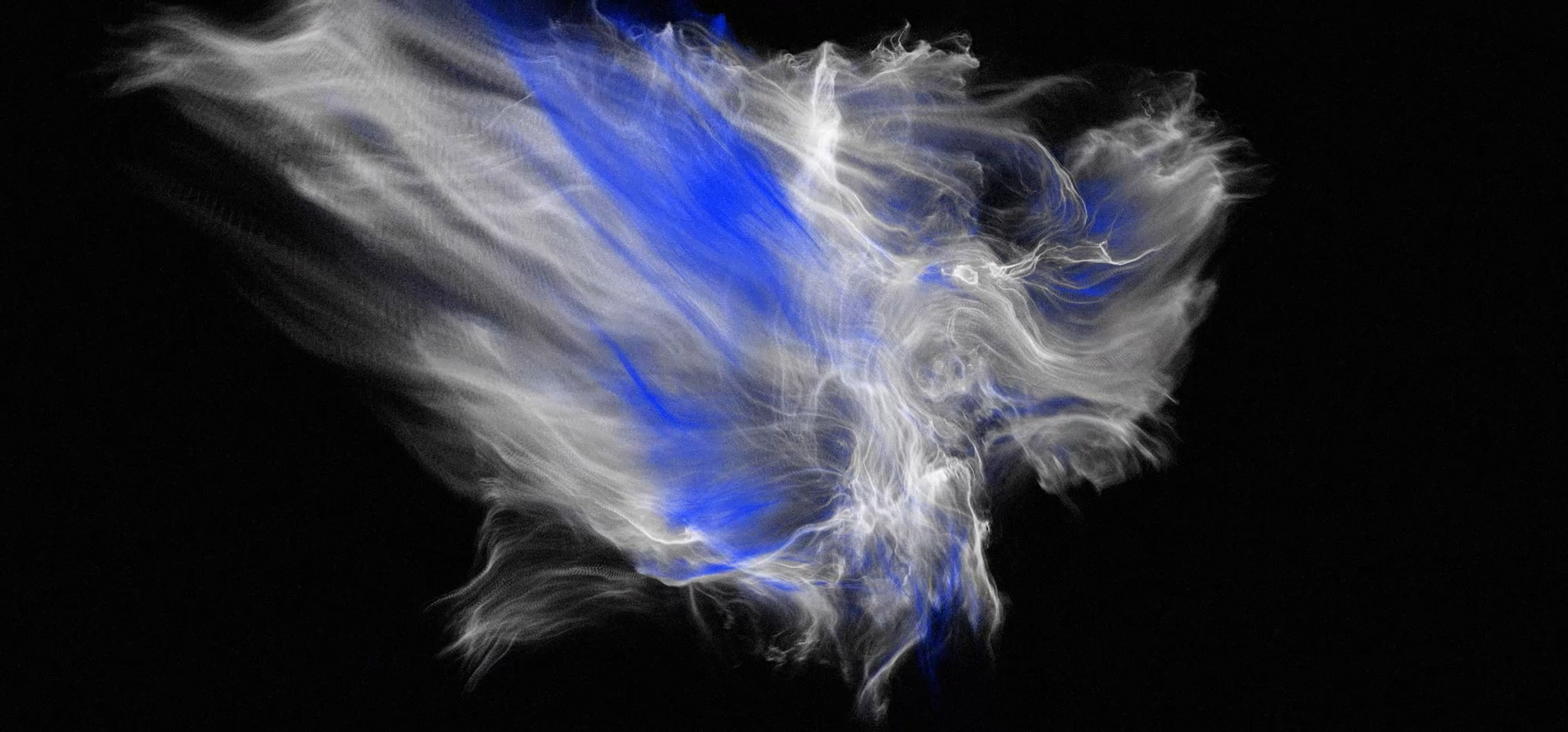

科学视觉与“心灵成像”

摄影曾被描述为一种“刺破黑暗”的技术,在《宇宙的暗箱与明室》章节中,艺术作品被置于天文成像的历史脉络,成为诠释的桥梁,探讨黑暗与光明、机械客观性与想象之间的张力。当视角切换至《失衡的子午线》,透过艺术家对天基基础设施建设、太空资源竞逐与星际殖民的批判,使我们在熟悉坐标消失时,更清晰地看见自身的脆弱,开始思考并探讨:当物理的故乡渐远,人类的精神将何以安放?最终,答案在最终章《内在的辉光》中浮现。艺术于此成为最终的显影液,它让刺绣的星图串起私密记忆,原住民神话与深空数据悄然对话,曾被理性“祛魅”的宇宙,因人类的情感与想象,再度“复魅”—— 我们探索宇宙的终极目的,或许不是为了抵达一个冰冷的真相,而是以更丰饶的方式,回归并理解我们自身。

正如爱因斯坦所言:“人类的感知,是科学解释模式中固有的光。”当科学将不可见的光谱转化为数字图像时,艺术便成为诠释宇宙的另一种语言。

在这场展览中,宇宙既是巨大的暗箱,也是最终的明室,在凝视星空的同时,我们也凝视自身的倒影,一起见证自身的“内在辉光” 如何将无垠宇宙映照成属于人类心智的灿烂图景。

参展艺术家:

布鲁克·霍尔姆

塞西莉亚·厄马姆 & 戈兰·厄斯特

陈滢如

达利亚·卡瓦·米尔扎

傅弘双

高玉洁 & 梅根·史密斯

珍·贝尔文 & 夏洛特·拉加德

莉莉·希伯德

刘昕

迈克尔·耐贾尔

老马

莫妮卡·阿尔卡萨·杜阿尔特

米凯尔·奥武纳

黄汉明

明娜·朗斯特伦

施政

诗琳·塔维尔

托马斯·万兹

文森特·富尼耶

张文心

展览特别鸣谢: 立邦中国